能环宝:万亿度电压垮电网?神秘武器让企业保供同时躺赚!

如果说,在刚过去的7、8月,我们每个人在不知不觉中,都参与了一场创下世界纪录的“超级耗电项目”,你信吗?

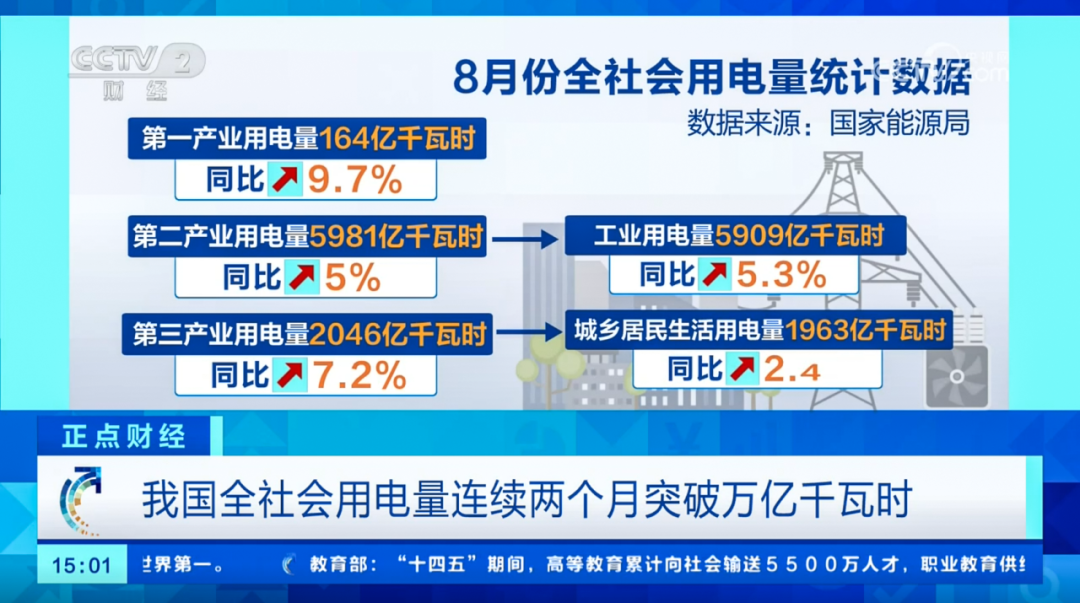

7、8月份,连续两个月全社会用电量超万亿千瓦时,这是国家能源局公布的数据。

再直观一点讲,像江苏这样的先进制造业大省,2024年的全年用电量是8487亿度,位列全国第二。短短两月,这创纪录的两万亿度电,可以满足江苏近两年半的需求量,这个体量是相当庞大的。

当我们对这个天文数字有了一定概念时,一个更深层的问题浮出水面:我们赖以生存的电网,这根“能源主动脉”,是否已经绷到了极限?

01

数字背后,一场极限压力测试开启

我们先来拆解一下这“万亿度电”到底从何而来?

它背后其实是两股强大的“合力”:一个是老天爷的“烤”验,另一个是经济引擎的重燃。

新闻里明确提到,7-8月多轮高温天气来袭,第三产业和居民用电加起来接近4000亿度,占了大盘的四成。这很好理解,40℃的天,命都是空调给的。

剩下的六成,主要源自工业用电。8月份,全国制造业用电量同比增长5.5%,创下年内最高增速。这意味着,在反内卷、稳工业的政策指引下,工厂的机器确实转得更快了,经济复苏的脉搏在加强。

用电量在一定程度上可以衡量一个国家的经济活力和民生发展,然而“民生刚需”和“生产刚需”碰到一起,电网的麻烦就来了。这就好比一条设计流量8万辆的高速公路,突然要承受15万辆车的冲击。结果必然是拥堵和承压。

今夏,江苏电网最高负荷突破1.56亿千瓦,年内五次连创用电记录。广东电网负荷更是高达1.64亿千瓦,成为我国首个突破1.6亿千瓦的电网猛虎。还有陕西、浙江等多地电网,在今年均创下历史新高。

要知道,欧盟众国的峰值负荷也仅仅约5亿千瓦。我国随意单拎出来一个省份,都“省可敌国”。这不禁让人回忆起今年4月份,西葡停电事件。

(图片来源:新华社)

当经济增长和极端天气同时向电网索取更多时,我们会不会再次面临“限电”甚至“停电”的尴尬?企业的生产,以及即将到来的寒冬,能否得到根本保障?

02

破解之道,从“用到发用一体”的转变

传统应对用电缺口的思路,是“建更大的电厂、拉更长的输电线路”,比如新建煤电项目、特高压工程,但这种模式有两个短板:一是建设周期长,赶不上短期用电的“急需求”;二是环保成本高,与“双碳”目标相悖。

压力之下,必有巧思。

真正的破局点,藏在我们身边最容易被忽视的“空间资产”里——屋顶。

像是能环宝服务的阳光16号电站,约3.5MW容量,位于江苏宿迁,电站就建在一家食品研发和生产企业的厂房屋顶上。虽然江苏的煤电标杆电价(光伏收购电价)要高于全国平均水平,但对企业而言,卖电远不及用电划算。

阳光16号电站实景图

尤其在7-8月,江苏下午2-3点的尖峰时段,每发1度电,用1度电,就为企业节省了1度电的购电成本。当电网的电价越高,节省的钱就越多,光伏的收益就越大。

所以阳光16号电站的用电企业就明智选择自用。根据实际数据测算,这家食品公司每年在用电成本上可以节省185.6万元。

这不是个例。

根据数据统计,截至到今年3月,我国工商业光伏的累计装机容量已突破2.6亿千瓦,占到全国总装机的27.58%。

相当于在全国工厂、商场的屋顶上,已建起了数以万计的分布式光伏电站,且这些电站离用电端很近,不用长距离输电损耗。最关键的是,企业用着绿电,还有钱赚。

这也印证了工商业光伏的核心原则——“自发自用、余电上网”。企业白天用光伏发的电,节省成本;用不完的卖给电网,获取收益;晚上再用电网的电。如果有配储能,可以用存储下来的光伏电,实现套利。这种模式对企业而言,是一石三鸟的三重保“账”。

● 首先是安全账

在煤炭逐渐退居为托底能源的当下,光伏电站是主力能源之一。大基地的电力输送是“远水”,正所谓远水救不了近火,真正遇到电力保供不足的情况,自身以及身边的“水枪”才是保命的关键。所以屋顶光伏+储能系统,是降低外部电网依赖,提升生产运营韧性的核心供应。

● 其次是经济账

以长三角地区为例,工商业用户安装分布式光伏后,年均电费降幅普遍在20%-35%,资金回收期通常在4-6年,而光伏板使用寿命长达25年,甚至更久。

● 最后是环保账

上述的阳光16号电站,3.5兆瓦的屋顶光伏每年可减少二氧化碳排放近4300吨,相当于种3万棵树,这对需要应对“碳关税”的出口企业来说,是重要的“绿色通行证”。

更关键的是,这种模式缓解了电网压力。所以这也是为什么近两年,顶层设计偏爱分布式光伏,并不再实行保障性收购,对绿电消纳做了明确规定,且对五大行业实行了可再生能源消纳责任权重的强制要求。于众多受波及的企业而言,安装光伏已成为保障自身发展的“战略必需品”。

03

普通人应该看到什么趋势与机遇?

说到这里,很多人可能会想:这是企业的事情,跟我们老百姓有什么关系?

关系大了!

这场发生在屋顶上的变革,至少向我们普通人揭示了三个清晰的信号:

● 能源生产的“民主化”趋势

过去,能源是“集中生产、统一分配”,只有大型电厂能发电,我们只能被动用电。但分布式光伏让“发电权”下沉了。充电站可以装光伏、小区楼顶可以装光伏,学校屋顶可以装光伏,就连民用阳台也在规划着铺设光伏板,让普通家庭也成为“能源生产者”。

径山高级中学安装光伏组件(图源:央视网)

● 基础设施的“价值重估”

以前,屋顶只是遮风挡雨的建筑部件,是需要维护的成本项。但光伏板让屋顶变成了“能生钱的资产”。就像你有一间空房,以前只能闲置,现在可以租出去收租金。

这种逻辑为我们理解资产价值提供了新维度,并正在延伸到更多领域。

比如在停车场的顶棚装光伏,变成“光伏停车场”,高速公路的护栏装光伏,变成“光伏公路”。未来,所有能接触阳光的闲置空间,都可能被重新定义价值。不是只有房子、股票是资产,能创造持续财富的空间,都可以重新定义为资产。

● 一个确定性极强的创富赛道

当国家政策和市场需求双双加持,工商业光伏就不是短期炒作的概念,而是作为长期刚需,在未来有着不可限量的增长空间。

进一步想,国家推行光伏是为了使用绿电,实现“双碳”目标,所以在消纳上也会经历自上而下、层层传导的过程。

今年的政策导向已经相当明显,分布式光伏已然全面进入电力市场交易。能环宝相信,在机制的不断完善下,光伏会在市场磨合中探寻出真正适合自己的定价方式和交易方式。

到那时,国家再搭建一套居民购电系统,让老百姓直接从平台自主选购清洁能源电力,这种设想也大有可能实现。

甚至我们可以畅想一下,带有光伏屋顶的小区,是否能够获取光伏补贴,居民享受更低的物业费,获得更稳定的供电?这些都是实实在在的生活改善。

关键是,我们普通人不用自己装光伏板,也能参与这场绿色革命。

所以回过头再看连续两月破万亿用电量的新闻,与其说这是一个“全民耗电”的警报,不如说是“全民转型”的发令枪。

这场全球发力的能源革命,最终会影响到我们每个人。它意味着更稳定的电力供应、更蓝的天空,以及一个由绿色能源驱动的新经济生态。

特别声明:

以上内容来源公众号【能环宝资讯】,

所发内容均为原创,未经授权不得转载或摘编。

图源网络,侵删。