能环宝:欧盟碳关税冲击制造业,一条电缆竟成救命稻草

一条物理专线,正成为中国制造突围欧盟碳关税的关键路径。 最近能源圈和制造业被一个词刷屏了:绿电直连。 它不是新技术,却突然成了政策焦点、企业刚需。短短几个月,相关文件阅读量爆棚,江苏、云南、青海三省火速跟进出台实施方案,一批标志性项目正加速从蓝图落地。 这股热潮背后,是它精准戳中了当前中国产业最痛的两根神经:欧盟碳关税即将全面实施带来的巨大压力,和国内愈演愈烈的新能源消纳困局。 这不仅仅关乎电,更关乎钱、订单和生存空间。 《本文概述》

双重压力下的迫切需求 绿电直连为何成为焦点

2026年1月1日,欧盟碳关税(CBAM)将正式全面实施,要求进口商申报产品全生命周期碳排放数据。这一政策对向欧盟出口钢铁、铝、化肥、水泥等产品的中国企业构成了重大挑战。若企业无法证明其生产过程中使用了符合欧盟标准的绿色电力,欧盟将依据远高于实际排放的高标准核算产品碳排放,这将直接导致两个严重后果:

其一,产品碳足迹被高估。按欧盟高标准核算的碳排放量将高于企业实际使用绿电时的排放水平,导致产品在欧盟市场竞争力大幅下降;其二,企业成本激增。高估的碳排放量将转化为高额碳关税,据测算,CBAM实施后中国相关出口企业成本将增加6%-8%,这对本就利润微薄的制造业而言无疑是沉重负担。

尤为关键的是,欧盟对绿色电力来源证明要求极高。传统的绿电采购依赖电网统一输送,难以精确追踪电力来源,导致中国企业在国际碳核算中常遇障碍。虽然国际绿色电力消费倡议组织(RE100)已认可中国绿证,但相关争议仍阻碍中国制造出口。而推广绿电直连模式,是解决此难题的关键。

与此同时,国内新能源消纳面临不小的挑战。最新全国光伏发电利用率(2025年6月)清晰揭示了地域失衡的现状:西藏、青海的光伏发电利用率仅为60.2%、83%,远低合格线90%这一指标;而用电需求强劲的上海、江苏、福建、重庆等地利用率则达100%。全国整体利用率也呈下降趋势。 从数据来看,核心矛盾非常凸显。西部绿电资源丰富却因本地消纳不足和外送限制导致浪费(弃光);东部高载能及出口企业急需绿电却获取困难,传统电网模式难以高效匹配此供需,绿电直连模式成了重要出口。

政策破冰 绿电直连的核心机制与突破点

绿电直连是什么? 其本质是构建一条物理上可追溯的“绿电专属通道”。 具体而言,是指风电、光伏等新能源发电项目,不经过公共电网的复杂传输和混合调度,而是通过专用、点对点的输电或配电线路,直接将电能输送给特定的终端电力用户。

举个例子,以前工厂买绿电,像在农贸市场批发蔬菜。菜从哪块地来的?混在一起根本说不清。现在的绿电直连,等于给工厂开了块专属菜地。地里菜(绿电)摘下来,直接装车走专用公路送到工厂厨房。菜从哪棵秧上摘的记录得明明白白,路上还不绕远少浪费。 这种方式不仅确保了电力从发电设备(风光发电)到用户电表之间的全过程物理可追溯性,为欧盟所需的绿电认证提供了坚实的技术基础。 同时,通过专用线路直接连接西部发电端与东部用电端,绕过传统电网调度限制,既缓解西部弃光问题,又精准满足东部绿电需求。点对点的近距离直达传输方式,还能减少电力在多通道传输过程中的损耗,提升能源利用效率。高效解决欧盟碳关税+国内消纳的难题。

绿电直连政策,通过三方面关键设计,为项目落地提供保障: 01-打破垄断,主体开放: 明确规定电网企业不得作为投资主体参与绿电直连项目,仅承担并网技术服务和公平开放电网的义务。负荷企业(用电方)、电源企业(发电方)、民营企业等多元主体均可成为项目的投资、建设和运营主导方,极大激发了市场活力。 02-严控“装样子”,强化约束: ● 自发自用比例高要求:要求项目所发电量中,由用户直接消纳的比例不低于60%,确保项目核心目的是满足特定用户的绿电需求。

解决“谁能干”:开放主体,破除电网垄断,释放市场力量。

03-交易机制灵活化: 在电力现货市场运行地区,允许项目所发电量中不超过20%的部分在电力市场进行交易。

● 用户绿电占比目标:明确要求参与试点的用户在2025年其生产用电中的绿电占比应达到30%以上,并设定2030年提升至35%以上的目标。

解决“怎么保真”,用硬指标杜绝装样子,确保绿电直连是动真格、见实效。

解决“怎么算账”,给项目留出灵活空间,提升经济可行性。

用清晰的规则扫除了主体准入、绿色认证和项目收益三大关键障碍,让绿电直连从一个概念,变成了企业可操作、敢投入的现实选择。

现实挑战 理想丰满,落地有坎

尽管政策利好,绿电直连真要大规模铺开,还得跨过几道实在的“坎”,核心问题就是成本高和风险大。 01-投资门槛高: 建设专用的直连线路本身就很贵(尤其是远距离),动辄几亿甚至十几亿。这还没算上为了稳定供电可能需要的储能投入、必须配的电网安全设备等隐性成本。另外,即使直连,用户还得继续交电网“过路费”(输配电费等),进一步削弱了成本优势。

02-长期协议风险大: 发电方和用电方需签多年期供电合同。但未来电价波动、工厂减产或电站发电不稳定,都可能导致一方违约,面临巨额赔偿。这种长期绑定的不确定性,让企业心里打鼓。 正是这“高成本”和“高风险”,让很多企业虽然看好绿电直连的前景,但在掏真金白银时,还是选择再等等看。

破冰前行 地方实践与未来发展的关键路径

政策出台后,地方响应迅速。江苏、云南、青海三省作为先行者,已率先发布地方层面的绿电直连实施细则,结合本地资源禀赋和产业特点进行探索。更令人振奋的是一些标杆项目的实质性推进: 山东东营,正在建设全国首个规划实现100%绿电直连供应的零碳产业园。该项目探索在东部负荷密度高、土地资源紧张的区域,如何通过园区屋顶分布式光伏、邻近集中式电站直供、智能微网协调等多种模式组合,实现高比例绿电直连和高效集约化利用,为东部发达地区产业低碳转型提供重要参考。

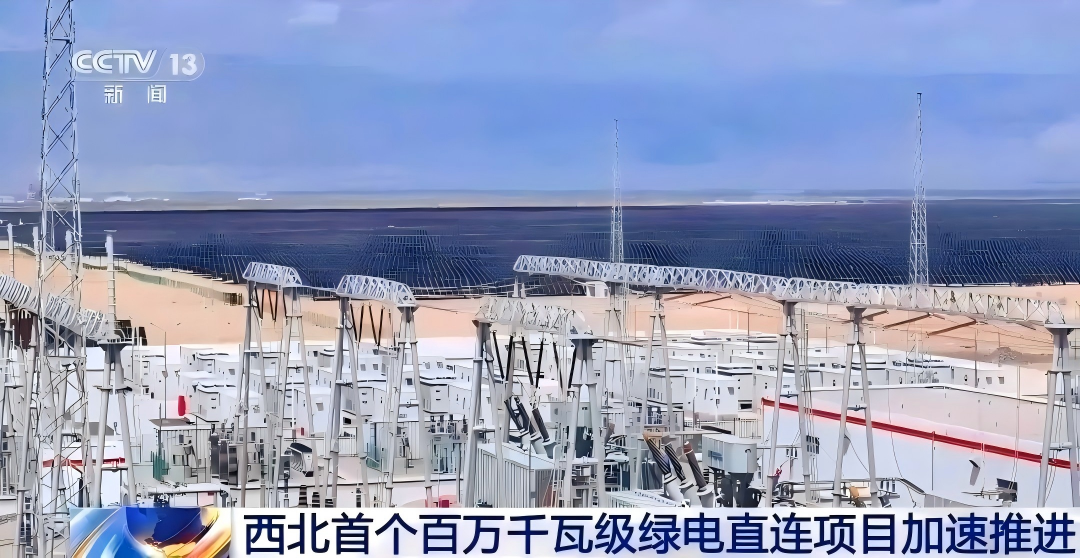

新疆塔克拉玛干沙漠,西北地区首个百万千瓦级绿电直连项目正在加速推进。该项目计划将附近规划的130万千瓦光伏电站所发电能,通过专用线路直接输送至独山子石化的乙烯生产基地。项目全面建成后,预计每年将直接供给园区企业21亿千瓦时绿电,是“沙戈荒”新能源基地服务高载能产业脱碳的典范。

在能环宝看来,绿电直连能否从“热点”走向“主流”,关键在于能否突破当前瓶颈,其发展路径将围绕以下趋势展开: 01-产业布局重构,“西迁潮”加速 面对碳关税压力和绿电获取需求,电解铝、数据中心、绿色氢能、高性能材料等高载能产业向风光资源富集、土地成本较低的西北地区迁移的趋势将更加明显。这将形成在沙漠戈壁建设大型新能源基地(光伏治沙),通过绿电直连稳定供应,支撑本地低碳、零碳制造的产业生态闭环,大幅度降低整体碳足迹和用能成本。 02-技术融合降本,提升经济性 ● 通过技术创新优化系统效率,降低成本。例如:在适宜场景建设“分布式光伏+智能微电网”的直连模式,缩短输电距离,减少线路投资。 ● 利用AI、大数据优化源荷预测与匹配,精准调度,减少对储能配置的依赖。发展更高效、更低成本的柔性直流输电等技术,提升专线输送能力和经济性。

03-光伏、风电装机市场空间广阔 绿电直连的核心需求是大规模、稳定、可溯源的绿电供应。这将直接驱动大型集中式风光电站(尤其是西部“沙戈荒”基地)的加速建设,并刺激工商业分布式光伏的发展。政策为风光装机提供了清晰的应用出口和商业模式,有望扩大新能源市场规模,带动产业链持续繁荣。

短期来看,高成本、高风险等阵痛不可避免。但随着国家政策引擎的强力启动,地方项目的经验积累,以及技术创新的驱动,绿电直连将会从一项备受瞩目的“热点政策”,逐步成长为中国能源绿色低碳转型不可或缺的基础设施标配,为“双碳”目标的实现和制造业的高质量发展提供坚实的支撑。 三省出台实施方案只是这场深刻变革的开端,更大的浪潮正在酝酿之中。 特别声明: 以上内容来源公众号【能环宝资讯】, 所发内容均为原创,未经授权不得转载或摘编。 图源网络,侵删。